カメラ付き携帯電話用キーデバイスにおけるガラス部材の薄膜化[PAGE1]

(株)機能性ガラス研究所 代表取締役 藤田 卓

※この内容は(株)加工技術研究会発行の技術情報誌「コンパーテック」2003年8月号に掲載されたものです。

1. はじめに

携帯電話市場をワールドワイドに眺めると、2000年には約400,000k・units/年の出荷台数でピークを迎え、その後マイナス成長に転じた。

しかし、市場は回復から増加局面を迎えており、着実な拡大が続く見通しである。具体的には03年度の市場規模は、前年比8.4%増の4億3,760万台となる見込みである。

内訳としては、3億3,000万台の買い換えがあり、プラス1億760万台の新規加入が発生すると予測する。

拡大の原動力となる要素として、次の3点が挙げられる。

カラー液晶とカメラ付き携帯電話の人気上昇。

上記に伴う買い換え需要の増大。

中国および周辺アジア地域等での旺盛な新規携帯電話需要。

カメラ付き携帯電話については2000年頃から見るようになったが、その頃は限られた市場での商品という感が強かった。

02年の春から日本国内の先行メー カーが大きな伸びを示し、各社が追随した。そのような中で、国内の携帯電話(新機種)の80%がカメラ付きとなっている。

2003年に入り、この動きは海外に向かうようになった。欧米での携帯電話の普及率は既に高いが、カメラ付きの登場によりカラー化が進み(海外では、これ まで大半が

白黒タイプである)、買い換えが進むという構図である。さらに、付加機能や新機能が、普及率の高い市場での伸びのカギを握ることになる。具体的 には動画、音楽配信、

GPSナビ、デジタル放送、PC機能といった内容が入ってくる。これら高機能化が進むに従い、デバイスの小型・薄型化が必須となり、 使用されるガラス部材の薄膜化が

より重要となってくる。

一方で、中国と共にインドやロシアも量的な成長の牽引事になることは確実である。これらの国々は経済が拡大しているにもかかわらず、

普及率は極めて低いためである(中国での普及率:約15%、周辺アジア地域:約10%)。このような状況の中で、各デバイスおよび使用されるガラス部材について解説する。

2.CCD/C-MOSイメージセンサーモジュール

(1)撮像の基本

CCD/C-MOSカメラで被写体を掘像する場合の基本は次の通りである。図1は離陸する飛行機である。飛行機は上下、左右、遠近と3次元空間を時間の経 過と共に遠ざかり、

小さくなる。撮像者は、これをカメラのファインダーの中心に入るようにして掘像する。ピントを合わせ、絞りを合わせ、ズーミングで被写 体の大きさを合わせて色の調整

を行うが、これらは自動で行われるのが一般的である。

ムービーでは、図2に示すように撮像中はフィルムが間欠的に走行していて、被写体の画像が1コマごとに静 止画像として撮像される。

被写体の光学像は撮像レンズによってフィルムの感光面の位置に結像されていて、シャッターを開いて被写体像をフィルム面上に露光 し、1コマ分フィルムを移動させて、

再びシャッターを開く。この作業の繰り返しである。これを映写すると、1コマずつ間欠的にフィルムが移動し1画面の画 像が次々に投影され、

連続した画像(動画)として再現される。

一方、これを他のディスプレイにて映し出す場合は、図3のように示される。CCD/C-MOSのような掘像デバイスで光学像を電気信号に変換し、1/60sごとに取り出していく。

被写体の像は、撮像レンズによって結像される。この信号は、記録されたり、あるいは直接伝送されて、受信側のディスプレイに再現される。

実際の撮像の基本動作は、図4に示すように照明された被写体をCCD/C-MOSカメラで撼像する。このカメラは掘像レンズ、光学系、CCD/C-MOS 掘像デバイス、

電子回路で編成されている。光学系は、掘像レンズで取り入れた光学像を撮像デバイスで電気信号に変換しやすいように光学的処理を行う。

(2)マイクロカメラ

マイクロカメラが製品化されたのは1987年であるが、それまでのカメラの概念を一新するもので大きな話題になった。図5はマイクロカメラのヘッド部を示したもので、

撮像レンズ、光学LPF(bwPassnlter)、赤外カットフィルター、小型CCD、高密度実装基板といった撮像に必要な機能がすべて含まれ、円筒状の筐体に収められている。

指先で摘んで簡単に画像が撮れ、放送局ではニュースキャスターがマイクロカメラを実物に近付けて説明しながら、画像を掘像するといった使い方から、

スポーツの中で身近な部分に取り付けて迫力ある画面を映すことも簡単に行えるようになった。

(3)携帯電話用モジュール

携帯電話用モジュールは図6のような構造であり、マイクロカメラを大幅に小型化・薄型化させている。ガラスが関わるキーデバイスとしてCCD/C-MOS イメージセンサー、

視感度補正用赤外カットフィルター、プラスチックレンズおよびその保護カバーといったものがあるが、特に前者の2点については材料の極 薄化が絶対条件である。

3.CCD/C一MOSイメージセンサー

(1)CCD (Charge Coupled Device)

実用化されているCCD撮像デバイスは次のようなものである。図7には、IT-CCD (Interline Transfer CCD) の構成を示した。

ここでは、水平4画素×垂直4画素、合計で16画素の場合を表している。この4×4の繰り返しで画素が多数配置されることになる。図では、縦長の四角がフォトダイオード、

横長の四角が垂直転送CCDの電極である。各列のフォトダイオードの間にはそれぞれ垂直転送CCDが配列され、最後の行の垂直転送 CCDに隣接して水平転送CCDが1本設けられている。

撮像レンズによって、この表面に被写体の光学像が結像されると各フォトダイオードでは光電変換が行われ、光の強さと時間に応じて電荷が蓄積されていく。

このようにして電荷像ができる。フィルムが感光すると化学反応で潜像ができるのと同じである。この電荷像を走査により1次元の電気信号として外部に取り出すが、

CCDでは、縦横に順次信号を転送していき、1個の信号出力端子から信号を取り出すように工夫されている。この役目をするのがCCD転送部である。

まず、16画素のフォトダイオードに蓄積された信号電荷は、フィールドシフトパルスにより一斉に垂直CCDの一部に転送される。

次に、4列の垂直転送CCDが並列に垂直方向に電荷を転送し始める。垂直に転送された信号電荷は、水平転送CCDに次々に送り込まれる。1行分、4画素の信号が入るたびに、

水平転送CCDは素早く信号を水平方向に転送し、左端に設けられた出力回路を通して信号を出力する。こうして、1ラインずつの信号が出力端子から得られる。

このように、ITCCD撮像デバイスでは、左下のフォトダイオードから右方向に順次信号電荷が読み出されていく。1行の信号が読み出されると次にその上の行に移り、

順番に移動して全面素、1画面の信号が読み出されていく。その他、用途により各種の改善が試みられているが、この方式は概ねCCD撮像デバイスの基本となるものである。

(2)C-MOS(CompIementary MetalOxide Semiconductor)撮像デバイス

C-MOS撮像デバイスの基本は次の通りである。図8のように、フォトダイオードとMOSトランジスタースイッチの組み合わせで、感光部の画素が形成される。

各画素は水平、垂直のシフトレジスターと接続されていて、印加されるパルスによって順番にスイッチされて、各画素の信号電荷が出力に取り出されていく。

光が入射するとフォトダイオードで光電変換され、光の強弱に応じた信号電荷が時間と共に蓄積されていく(ここまではITCCDと同様である)。

走査については、まず垂直のシフトレジスターにより垂直方向の画素の1つ、水平1ラインが選択される。次に、水平シフトレジスターにより、連続してパルスが順次加えられ、

水平方向に左から右へ各画素がスイッチングされ、蓄積された信号電荷が出力に読み出されていく。

1ラインの信号が読み終わると、垂直シフトレジスターからのパルスが次の水平ラインに印加され、再びこのラインの水平走査が開始される。

このようにして順次、水平、垂直の走査が行われ、全画素の信号が出力端子に読み出される。出力信号線を2本または3本にして信号を独立に読み出すこともできる。

1回の読み出しで信号電荷がなくならない。非破壊読み出しが可能であるといったメリットがある。

C-MOSデバイスの場合、CCDに比べて仕組みが簡単で駆動電圧が低く、消費電力を抑えやすい。画像の読み出しが速い。専用の製造ラインを必要とせず、

C-MOSメモリーの製造ラインを使えることにより、低コスト化が図れる。周辺回路とのワンチップ化による小型化が図れるというメリットを持つ。

また、 CCDに比べてα線といった放射線に強いというメリットもある。CCDが撮像デバイス市場の大半を占めていた時代でも耐放射線といった部分に着目され、

欧米を中心に根強く開発され続けたのである。

C-MOS技術の欠点であった画素ごとのトランジスターの出力バラツキであるとか、不要な電流によるノイズの発生しやすさといった問題点の解決が進んでいく中で、

1999年から2000年にかけて大きくブレイクしたのは光学用マウスの登場であった。ただし、この辺はハイエンドな商品群とは言いにくい。

その後、急速にC-MOSの性能が向上し、国内メーカーもCCDと並行してC-MOSに取り組むようになってきた(高画素品をC-MOS主体に商品化しているメーカーもある)。

(3)CCD/C-MOSカバーガラスに求められる品質

カメラ付き携帯電話のカメラ部分は一般のデジタルカメラに迫る勢いで、11万画素から31万画素、さらには100万画素以上の機種が生まれてきた。200万画素対応など、

メガピクセル時代に突入しようとしている。

CCDとC-MOSについては、もはや方式による優劣はなく、個別製品開発力が優位性を決めるようになってきた。

1980年代のCCDでは20万画素(480VX400H:垂直480画素、水平400画素)が一般的であり、1画素の大きさも13×22μm程度もあったが、

最近では5×5μm以下がごく普通になってきている。外観欠点もこれに対応したレベルの要求となるため、クリーン化は重要な要素である。

携帯電話に採用されるイメージセンサーの小型・薄型化が当然進んでおり、カバーガラスは約7mm角でt0.3mm程度に仕上げなければならない。

しかも、ガラスの端面は糸面取りが必要である。

(4)CSP(チップサイズパッケージ)

Shellcase社(1993年にイスラエル<本社:エルサレム>にて設立)は、昨今需要が高まりつつあるデジタル製品用の半導体デバイスやテレコムインフラ市場に向けて、

斬新なウェハレベルチップのパッケージングソリューションを世界規模で提供するようになった。この技術は、CCD/C-MOSイメージセンサーの小型化にとって画期的なものである。

製造プロセスの1つは図9のようなものである。

A.表面処理

B.ガラス1の取り付け

C.レイヤーの形成

D.切り目を入れる

E.外部リード形成

F.外部パシベーション

G.BGA形成

H.バックサイドシリコンの研磨

I.スクライブラインをエッチング

J.ガラス2を取り付け

K.ダイシング切断

といった工程を経る。

CSPの技術については、2001年には台湾のメーカーに、さらに02年には日本で導入するメーカーも現れるようになった。このパッケージは、

ガラス/シリコン/ガラスのサンドイッチ構造となっている。トータルの厚みは、「ShellOPタイプ」で約0.7mm、「ShellBGAタイプ」で約0.4mmとなっている。

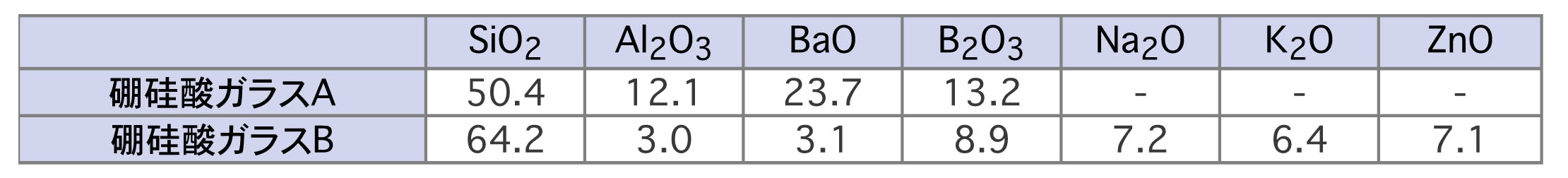

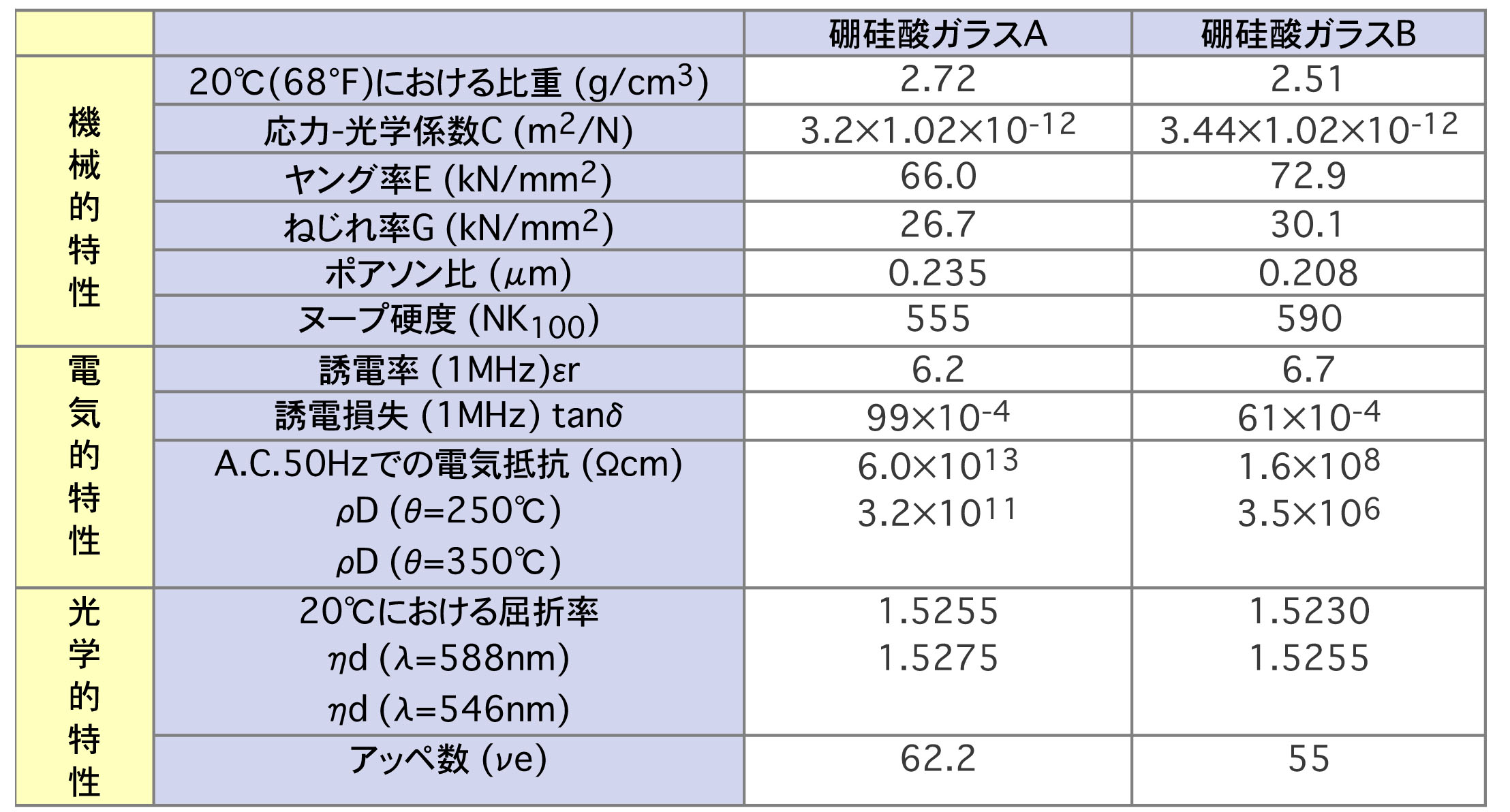

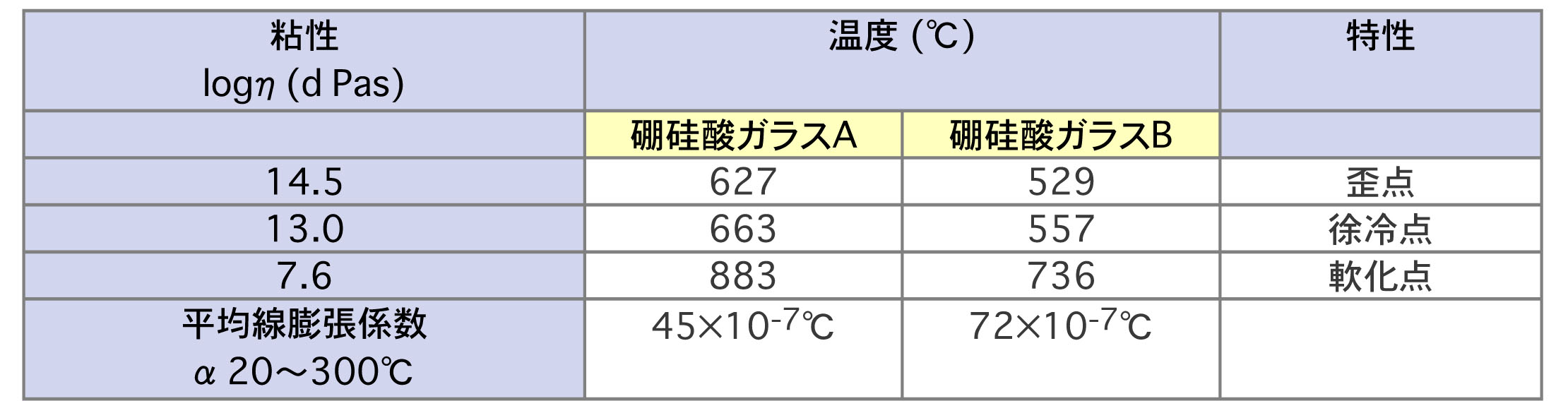

この方式が成功した大きな要因として、シリコンと膨張の合った薄膜ガラスに表1~3の硼硅酸ガラスA(ダウンドロー法で製板)の存在があったことが挙げられる。

表1 標準組成例

表2 機械的・電気的・光学的特性

表3 温度特性

4.視感度補正用赤外カットフィルターガラス

CCD/C-MOSといった掘像デバイスの分光感度は可視域から近赤外域まで伸びているため、この近赤外域をフィルターによりカットし、分光感度を人の硯感度に近付けて

やらなければ画傾が赤みを帯び、良好な画條再現を得ることができない。

また、一方でフィルターの紫外側の吸収が可視域まで及ぶと、今度は画像が暗くなる。従って、この種のフィルターは400~520nmの波長の透過率をできるだけ高くして、

550~950nm部は極力カットしておく必要がある。

吸収フィルター(着色)ガラスタイプとしては、CuOを着色のベースとした材料が一般的である。この吸収フィルターはリン酸塩を伴用することが一般的であり、

また湖出等のフッ化物を加えて耐湿性をアップさせるものが多く見られた。

しかし、フッ化物添加は材料の加工・洗浄性を難しくさせる要因になるだけでなく、薄型になると強度的に弱くなるという欠点を生じさせた。

これらをクリアしたものとして、当社の各種材料がある(図10)。

反射フィルター(蒸者)タイプの場合は30層以上のコーティングとなり、コート自体は高価であるが小サイズ化によりコストダウンが図られている。

しかし、反射フィルタータイプについては方向依存性を有するため、高精細タイプについては限界がある。高品位な画像を要求する機種に対しては、吸収フィルターが

メインとして採用されていくと判断する。また、さらに薄型対応の材料の必要性が生じるが、研磨加工等における極薄ガラスの量産加工技術の確立もポイントとなる。

CCDでは画素が離散的に2次元に配置され、その上に根像レンズで被写体の光学傾が結像される。従って、光学像は連続的な画條であるが、

光電変換される際にサンプリングが行われる。そこで、画素ピッチ以上の高周波の光学像が入ると、折り返しひずみが生じることになる。

被写体の信号成分にこの折り返し成分が混入すると、モアレとなって画面に現れ、画質を低下させる。このモアレは光電変換の時点で入ってくるから、

除去するには光学LPFとして水晶板を使用するという選択肢がある。ただし現在のところ、100方面素のカメラ付き携帯電話においても水晶板が採用されている例は少ない。

どのレベルの解像度で問題視されるか、この辺は将来の接術動向を見極めていく必要がある。

5.低温ポリシリコン液晶基板ガラス

液晶ディスプレイはノートパソコン、モニター等に幅広く用いられ、最近ではフラットテレビとしても多く見られるようになってきた。基本事項について確認すると共に、

最近、携帯電話用としても多く採用されるようになってきたポリシリコン液晶ディスプレイについて述べる。

(1)動作原理

液晶は団体と液体の中間の性質を持ち、電圧を印加すると液晶を形成している分子の方向を変えることができる。この性質を用いて光のスイッチが実現する。

TN(Twisted Nematic)モードで説明する(図11)。

液晶セルは2枚のガラス基板からなり、その隙間に液晶が注入されている。液晶セルは、互いに偏光方向が直行した偏光板で挟まれている。

液晶分子に電圧を印 加するために2校のガラス基板が向かい合う面には透明電極が形成され、その上には液晶を所定の方向に配向させるための配向傾が形成されている。

対向するガ ラス基板上の配向は互いに垂直にしておき、液晶はねじれた状態になっている。電圧非印加時は、平面状蛍光体のバックライト光は偏光板を通り一方向に揃った

光となって液晶セルに入射し、90°方向を変え、もう一方の偏光板を通過する。電圧印加時は液晶分子が電界方向に揃うため、液晶中をそのまま抜けて偏光板 を通り抜ける

ことができない。このようにして、電気的な光スイッチとなっている。

さらに、1つの画素を3分割し赤(R)、緑(G)、青(B)の カラーフィルターを通せば、カラー表示ができる。電圧を印如する方法に関して、当初は画素領域の液晶に直接電圧を

かける単純マトリックス方式であった。し かし、画質や応答速度を求められる商品群に対しては、各画素にスイッチとなるTFT(Thin Film Transistor)を配置したアクティブ

マトリックス方式が主流となっている。このTFTは、これまでアモルファスシリコン(a-Si)で形成される のが一般的とされてきた。

(2)低温ポリシリコンTFT-LCD

多結晶シリコン、すなわちポリシリコン(p-Si)はa-Siに比べて結晶が規則正しく並んでおり、電子を100倍以上速く動かせる。そのため、 P-SiTFTを用いて任意の回路を

作ることができる。石英基板を用いた高温p-SiTFT-LCDはLCDプロジェクター用として大きく伸びてきている。しかし、900℃以上で処理しなければならない石英タイプの

高温p-Siは、携帯電話のような用途にはあまりにも高価なパネルとなる。

このような中で、a-Siタイプと同様にアルカリフリーの低膨張ガラス基板上に低温(600℃以下)で作製できることが実証されてから、小型で高精細化を要求される用途へ

応用が広まってきた。これが低温p-Si TFT-LCDである。P-Siの形成工程ではエキシマレーザー(波長308nm)を照射したレーザーアニールの工程を経るが、

この時瞬時に1,000℃ 以上になる(瞬時のためガラスヘの損傷はない)。

形成前のs-Si膜(水素を10%前後含有)から水素が急激に抜けて膜が剥がれるということになるため、事前の一定の熱処理が必要である。

そのようなことに関連してガラスの収縮を考慮した基板のアニール処理接術も、重要なノウハウとなっている。

(3)低温ポリシリコンTFT-LCDの技術・製品展開

p-Si製品では高精細がキーワードとなり、目安は画素密度を表す解傾度で与えられる。一般に、解像度が130ppiを超えると画質が向上し、印刷画像に近くなると言われている。

現状のa-SiタイプのノートPCでは、100ppiまでが主流である。150ppiを超える表示能力を持つ低温 p-SiTFT-LCDは、先に述べたイメージセンサーの画素数アップとも

連動して採用範囲が広くなることは間違いない。カメラ付き携帯電話についても、高画素タイプが矢継ぎ早に出てきている中で飛躍的に拡大するであろう。

基板ガラスについては、これまでtO.7材が使用されてきたが、さらに薄型に移行することが確実な状況である。

今後、製板持術の向上、熱処理関連の技術対応が確実に進んでいくものと考えられる。

6.まとめ

カメラ付き携帯電話について市場動向、イメージセンサーモジュール内の各部品、LCDパネルといったさまざまな項目についてチェックしてみると、

この商品が高精細化の方向に加速しており、それに従って各種のキーパーツも刷新してきている。

そのような中で、ガラス部材も大きな位置を占めているが、薄膜化は本来の求められる重要な機能であることは間違いない。また、今回は大きく取り上げなかったが、

小さい筐体の中にコンパクトに各部材を収めるには、各部材の形状は精密に寸法出しされた丸め加工品がベストである。

この辺も市場の要求に十分に応えられるようになってきている。

カメラ付き携帯電話のキーパーツと言うべき基幹部品については、ワールドワイドで見ても頂内メーカーが強い技術力を持っている。これらがさらに発展する中で、

一層の貢献ができるよう努めていきたい。

【参考文献】

李根秀、CarlosE.Dimas:講演_「携帯電話端末市場の動向」「携帯電話用半導体市場の動向」_(電子ジャーナル(2003.3.25))

竹村裕夫:「CCDカメラ接術入門」(コロナ社)

ShellCase:「Wafer LevelPackaging」

西部 徹:「低温ポリシリコンTFT-LCD」_セラミックス,No.3_(社)日本セラミックス協会,P.38(2003)

<株式会社機能性ガラス研究所>